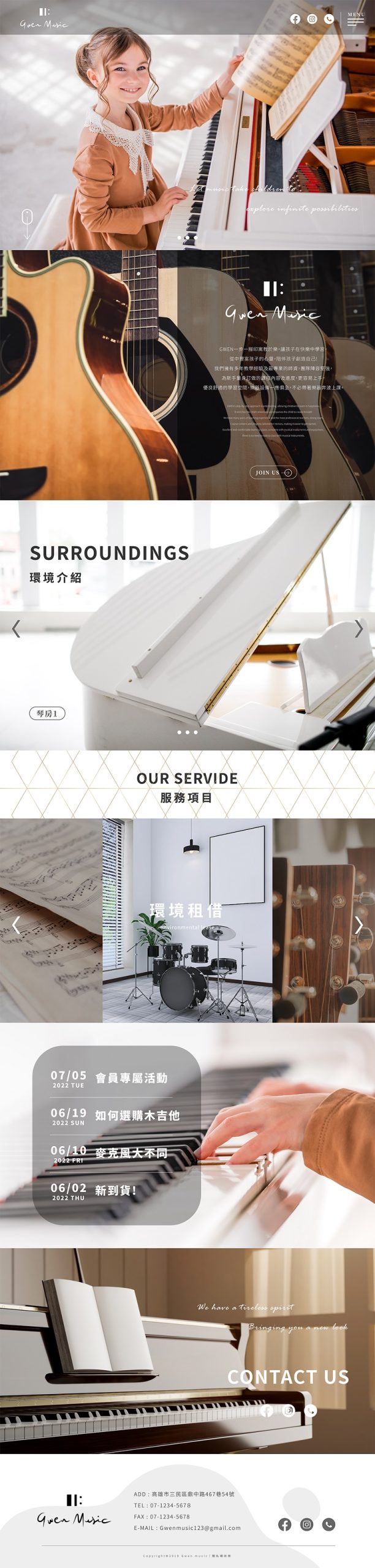

在第一眼看到這個網站時,腦中浮現的感覺就是「乾淨、柔和、帶著一點生活氣息的音樂空間」。整個設計風格走得很純粹,畫面裡沒有過多的雜訊,不會讓人眼花撩亂,而是專注在最重要的主角:音樂與氛圍。從首頁開場那張小女孩彈鋼琴的照片開始,就已經定下了一個很溫暖的基調。她的微笑和眼神,不只是單純展示一張漂亮的照片,而是讓人馬上感受到「這個地方跟音樂有關,而且是歡迎你一起參與的」。

網站的視覺運用了大面積的留白,這是一種很聰明的手法。因為留白讓所有的元素都有呼吸的空間,不會互相搶戲。你可以看到鋼琴的琴鍵、吉他的木紋、鼓組的線條,都被放在一個乾淨的環境裡展示出來。這樣的排版方式,會讓人覺得整個品牌很有質感,而且帶著一種專業卻不冷漠的氛圍。音樂本來就是需要空間去感受的,而這個網站的設計就像是在還沒聽到音樂之前,先用視覺上的「靜」去鋪陳,讓人準備好心情迎接旋律。

配色方面,整體以柔和的白色、淺木色還有一點點的金色點綴,這讓人馬上聯想到鋼琴琴鍵的黑白對比,還有吉他木頭的自然色澤。這些顏色沒有刻意去追求強烈的衝突,而是順著音樂器材本身的材質與顏色,延伸出一種自然的和諧感。當你滑動頁面的時候,會注意到這些色彩不斷重複出現,讓視覺統一而有秩序,不會突然跳出不相干的東西。

在排版結構上,這個網站用了比較大器的圖片主導設計,文字反而是配角。比方說「SURROUNDINGS」的那一段,你看到的第一件事不是文字,而是一台白色的三角鋼琴。這樣的設計手法,就是讓使用者先用眼睛去感受氛圍,然後再用文字去補充說明。文字的字型也很用心,沒有使用太複雜或過於藝術化的字體,而是乾淨、俐落的無襯線英文字,加上輕盈的中英文搭配。這樣一來,不管你是快速瀏覽,還是仔細閱讀,都不會覺得吃力。

另一個很值得一提的地方,是它的互動感。雖然頁面看起來很簡單,但透過一些小細節,使用者會覺得網站是活的。像是照片之間的切換,按鈕上細緻的陰影,還有播放/暫停音樂的符號,都讓你覺得這不是一個死板的版面,而是有溫度、有律動的介面。這種互動設計,不會過度炫技,而是剛好到位,既能增添趣味,又不會搶走主要的視覺焦點。

服務項目的區塊,也延續了同樣的風格。它並不是冷冰冰地丟一堆清單告訴你有哪些服務,而是用幾張乾淨的圖片,配上簡單的標題,把「環境租借」這種抽象的概念具象化。你看到的是一間有鼓組的練團室,是近拍的吉他弦,是一本攤開的樂譜。這些影像傳達的訊息,比單純的文字更快,也更有說服力。因為當你想要找一個地方學音樂,或是找一個能練習的空間,你第一個考量的就是「環境是不是舒服」。這個網站很聰明地用視覺告訴你答案:這裡的環境不只是舒服,而是充滿靈感。

在設計的節奏上,網站也很注重「呼吸感」。一開始是小女孩與鋼琴的明亮場景,接著切換到木吉他的溫潤質感,再來是大篇幅的白色鋼琴,然後穿插一些細緻的特寫,比如琴鍵與手指的互動。這些畫面不斷交替,像是在視覺上安排了一首樂曲的段落。高低起伏之間,讓使用者一直保持新鮮感,卻不會覺得混亂。這樣的設計結構,跟音樂本身的邏輯很像——有主題,有變奏,有和聲,也有休止符。

在網站的尾端,聯絡資訊的呈現方式同樣延續了這種乾淨的美學。純白的鋼琴,再配上一個簡單的「CONTACT US」字樣,沒有多餘的顏色,也沒有過度的裝飾。這樣的設計會讓人覺得,品牌本身很有自信,不需要過度推銷,因為好的東西自然有人會想來了解。當你看到這樣的頁面時,不會有壓迫感,反而會覺得「好像真的可以試著打電話或寫信過去」。

如果要用一句話來形容這個網站的設計理念,我會說它是一種「以音樂為核心的極簡美學」。它沒有走炫麗、複雜、科技感十足的風格,而是選擇了讓音樂器材本身說話,讓環境照片自己表達。設計師在這裡扮演的角色,更像是一個導演,把舞台搭好,把燈光打好,然後讓樂器、學生、環境自己登場。這樣的風格其實很適合音樂產業,因為音樂是需要被感受的,而不是需要被包裝到看不清楚的。

對比很多同樣領域的網站,這個頁面最大的不同就是「親近感」。一般的音樂教室網站,可能會放很多硬邦邦的課程介紹、老師資歷,甚至會用很重的色彩去營造專業感。但這個網站反其道而行,它選擇用溫柔的方式去說故事。它不急著告訴你課程內容,而是先讓你喜歡上這個環境,喜歡上這個品牌給人的感覺。這是一種更長遠的策略,因為人會被情感打動,當你對一個地方產生好感,你自然會更想走進去了解。

總結來說,這個網站的風格就是溫暖、乾淨、音樂化的生活美學。它利用留白、柔和的色彩、細緻的圖片,以及恰到好處的互動設計,把品牌塑造成一個值得信任又令人嚮往的音樂空間。這不只是單純的網頁,而是一個用視覺營造的音樂體驗。你還沒聽到聲音,就已經能在心裡感受到旋律在流動。